理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2024.06.27

時代背景からみる自分らしいキャリアデザインの考え方【キャリア座談会レポート】

先日、作業療法士でありキャリアコンサルタントとしても活躍されている元廣惇先生を講師にお迎えし、「時代背景からみる自分らしいキャリアデザインの考え方」をテーマに座談会を開催しました。お申し込み者は140名を超え、経験年数は15年以上が34%、10年以上15年未満が27%とベテランの方々にも多くご参加いただきました。

元廣先生の講演では、世代によるキャリアの考え方について理論を基に解説いただきました。続いてトークセッションでは、病院に就職したばかりの理学療法士1年目の方と、作業療法士9年目でキャリアブレイク期を過ごした方の悩みに対して元廣先生にコメントをいただきました。その後、視聴者の方々にもZoomのチャット機能を用いてご自身の感想や気づきをシェアしていただき、キャリアについて学びを深める機会となりました。

元廣 惇先生プロフィール

キャリアに正解はない

司会 本日はよろしくお願いいたします。本題に入る前に、元廣先生より皆様にお一言いただけますでしょうか。元廣先生 よろしくお願いいたします。まずキャリアについてお話しする上で「キャリアに正解はない」という前提がとても大切だと思っています。「キャリアの正解を教えてください」と言われることがありますが、正解はその人の中にしかありません。

私がお話しする中で、それは違うと思われる方もきっといらっしゃると思いますが、一人一人が自分の正解を決める話なので、あくまで見立てのお話だと解釈いただければと思います。

司会 つい正解を求めてしまいますが、受け取り方も考え方もそれぞれなので、何が正解かは自分が決めることなのですね。本日のお話を参考にしながら、自分なりの解を見つけていきましょう。それではキャリアの時代背景について、いくつか質問させていただきます。

ー 近年、キャリアは身近な言葉になりましたが、キャリアにも時代背景が影響しているのでしょうか。

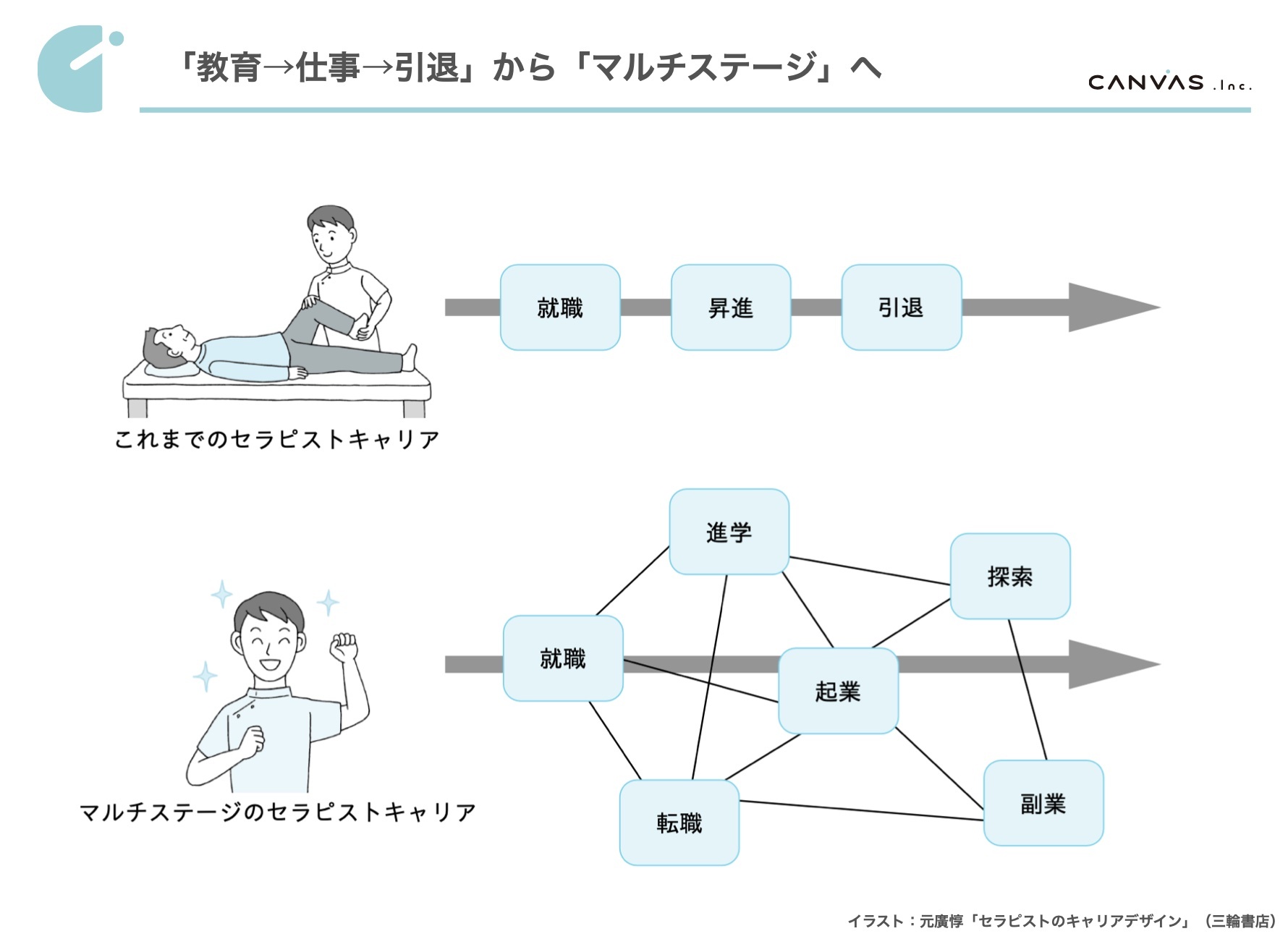

元廣先生 はい。アメリカのキャリアの研究者であるエドガー・シャインは、自分の感じ方や価値観を示す「内的キャリア」と、外の環境や外から評価される「外的キャリア」の二つに分類しています。組織(外的)と個人(内的)が相互作用する中にキャリア形成が存在していると言われています。そのため、10年前と今ではセラピストのキャリアの王道は絶対に違うはずなのです。正解はないと言え、外的な変化にアンテナを張っていないと昔の考えを押し付けてしまうこともあります。最近の若い方々や、時代的にどのようなキャリアの傾向にあったのかを察知することが大事です。

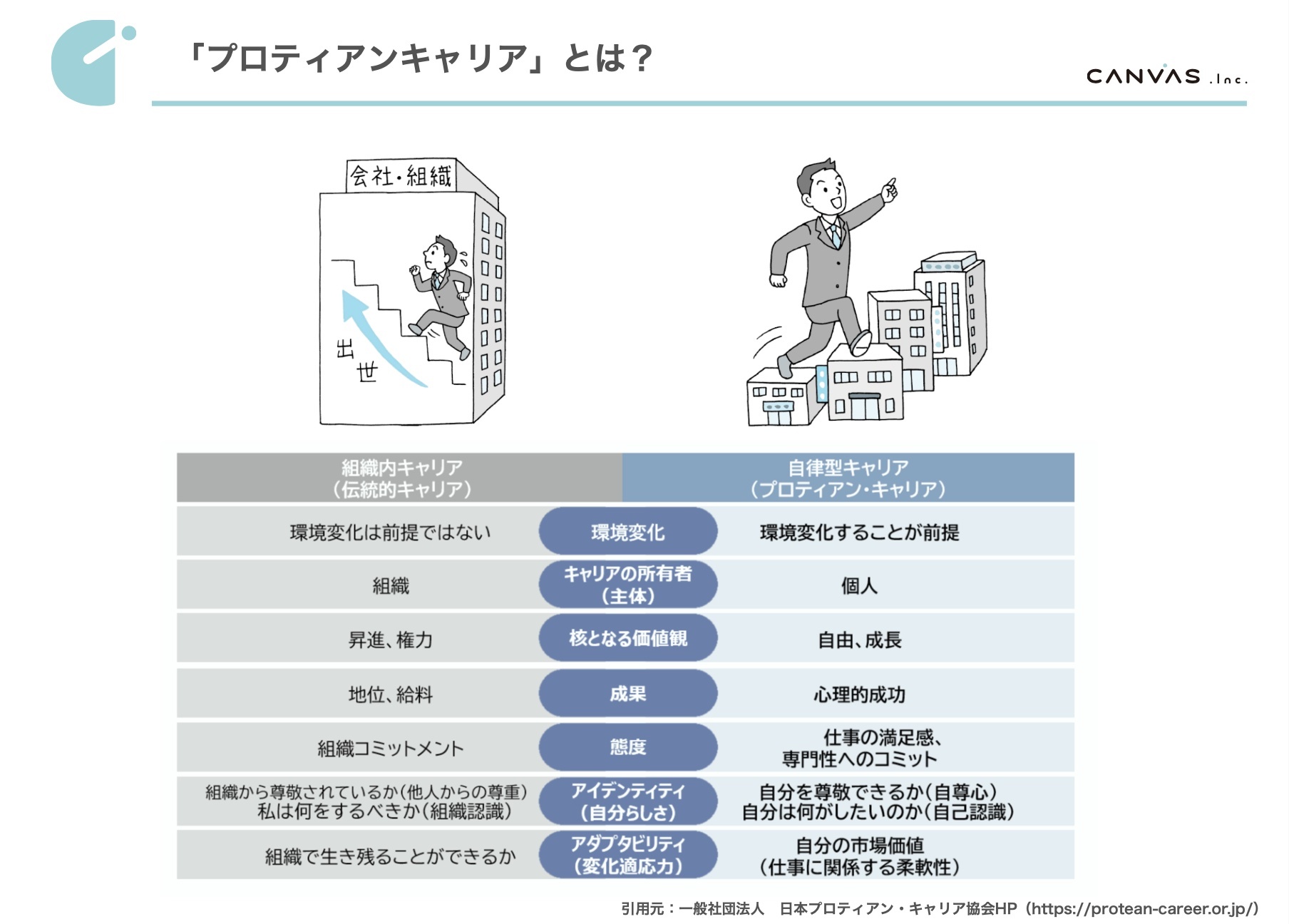

例えば、飲み会に誘っても若者が不参加なことは最近よくあるのではないでしょうか。35〜40歳以上の方は、組織内キャリアが当たり前だった時代です。つまり、組織の中で昇級をして、組織にコミットすることが大事であり、終身雇用を前提とした組織内キャリアの考え方が中心だった時代です。

しかし、20代の方々はキャリア教育そのものが異なり、プロティアンキャリア(個人キャリア)と呼ばれる感度の持ち主が増えています。つまり、自分自身がキャリアの所有者であり、自分がちゃんと成長できるか、自分の市場価値があるか、自分自身は何がしたいのか、どうありたいのかと、キャリアの軸が「自分軸」に移っているのです。

あくまで成長できるから組織にいるけど、自分の成長が望めないとなればすぐに辞めてしまいます。「石の上にも3年」という概念はありません。その理由は、平成23年以降にキャリア教育が導入され、キャリア教育の軸は自分にあると学んでいるからです。世代間での価値観の違いはそうした教育の影響もあると考えます。

司会 世代間のコミュニケーションギャップや価値観の違いには教育の違いが大きく影響していることが分かりました。

元廣先生 リハビリテーションの業界は一般社会からするとキャリア教育についても遅れています。これまでのキャリアは積み上げと捉えていましたが、それは平成14年の考え方です。

そもそも誰かから押し付けられたものはキャリアではない、時代の中で正解は変わっていくという考え方をリカレント教育(学び直しの教育)でアンインストールとインストールをしなければなりません。

そのために卒前・卒後の教育が必要になるのではないでしょうか。時代に合う情報を取り入れていくことが大切です。

ー コロナ禍の4年間を通して感じた変化・傾向はありますか?

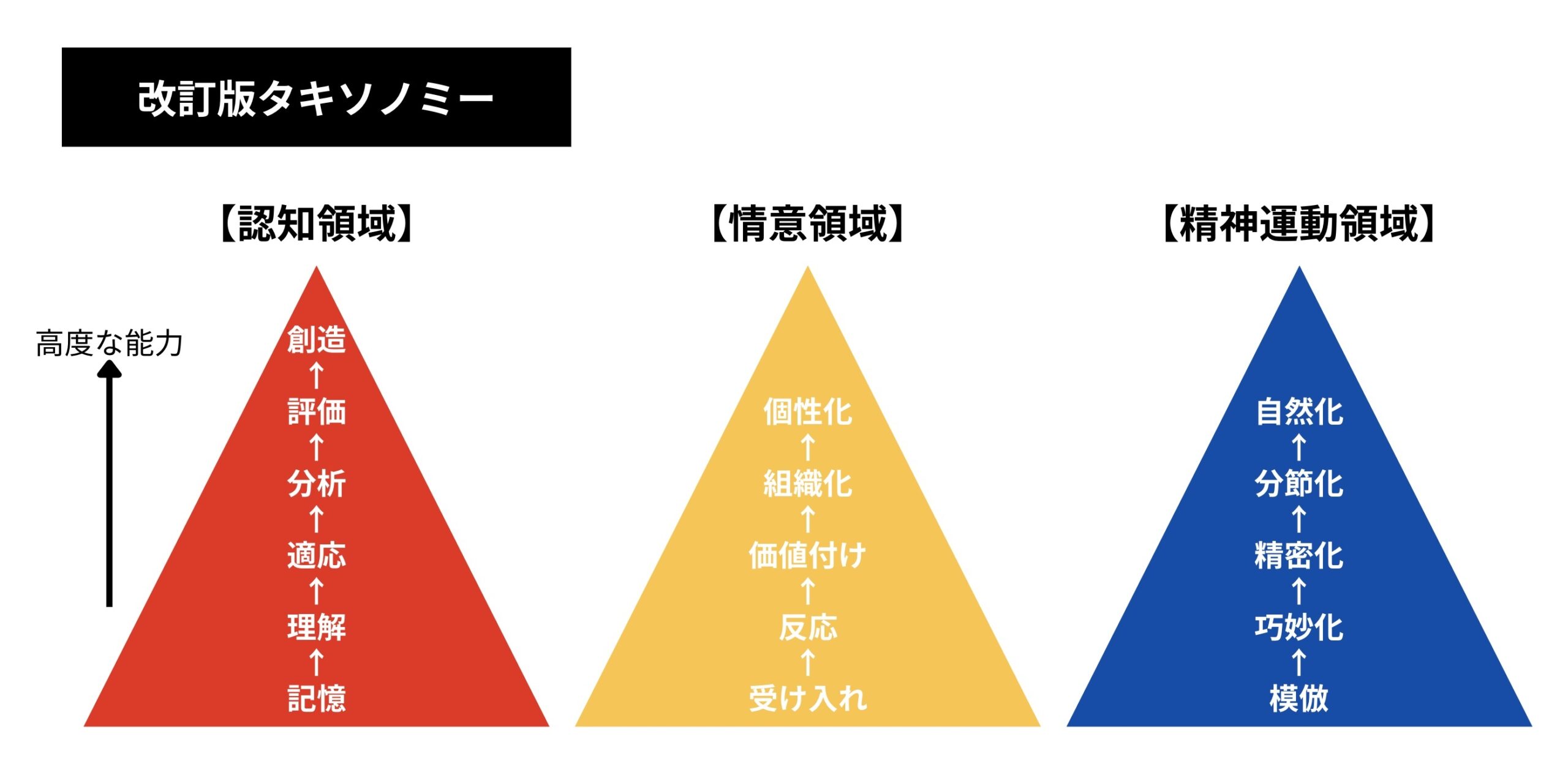

元廣先生 私は2019年に教員をしていたため当時の学生の変化も見ています。ブルームのタキソノミーという考え方は教育目標を認知領域、情意領域、精神運動領域と3つに分けており、臨床実習の教育もこの3つをバランスよくCCS(クリニカルクラークシップ)の中で構築してきているはずです。

認知領域とは頭で考えて判断する。精神運動領域は技術を提供するイメージ。情意領域は患者さんの為にコミットできるかどうかなどです。諦めないでやれるかどうかという領域について考えた時に、コロナにより危機的となったのは「情意領域」だと思っています。

元廣先生 コロナ禍の臨床実習では、実際に患者さんに触れてない、関わっていないため患者さんの感情がわからない。また、臨床実習指導者や現場の人はどのような感情で仕事しているのか分からないのです。

臨床実習の原点は、実習指導者や患者さんと関わったからこそ、患者さんをなんとかしたいという感情が生まれたり、大変な時も踏ん張りが効くなど専門職の情意領域の根っこを育むことだと思います。

臨床実習を経験していないが故に、現場に出てからも情意領域が追いつかず、早期リタイアしてしまう方にもたくさん出会いました。コロナ禍が作り出したものとして、オンラインで学びやすい環境や、いつでもどこでもアクセスできるという良いこともたくさんありました。

一方で、人との直接的な関わりでしか生まれない感情的かつ情意的な側面はコロナ禍の弱点だと考えています。それは、早い段階での退職や、職域の変更が起こりやすい要因になっているかもしれないということです。あくまで仮説なのではっきりは言えませんが、私の周りの養成校教員や学生と関わらせていただくと、そのようなイメージを持っています。

司会 若手の離職にもコロナ禍の影響がありそうですね。貴重なお話ありがとうございました。

トークセッション①:過去を振り返り、Whyを深掘る

Aさん(作業療法士 9年目)現在は訪問看護ステーションを退職し、地元へ帰り離職期間を過ごしている(キャリアブレイク)。

司会 これより2名の方のケースに対するトークセッションに移ります。まずはAさんにお話を伺えればと思います。Aさんは、なぜキャリアブレイクを選んだのですか?

Aさん 「自分がこれからどうしたいか」を整理しようと思い、転職先を決めず、まっさらな状態を作るためにキャリアブレイクを選びました。

元廣先生 いいですね。私が作業療法士になった頃は、キャリアブレイクという「空白期間」を作ると次の職場に就けないのではないかという考え方が強かったです。しかし、最近ではこの期間に海外に行ったり、別の仕事を試したりするなど、キャリアの選択肢が広がっています。キャリアブレイクは、仕事以外の部分に矢印を向け、自分が何に価値を置いているのか、本当にやりたいことは何なのか、長い人生で達成すべきことは何なのかといった「ありたい姿」を見つめ直す良い機会です。

司会 捉え方次第で離職期間もポジティブになりますね。ありがとうございます。Aさんはキャリアブレイク期間中に何か悩んでいることはありますか?

Aさん 自分がやりたいことに対して両親の理想との狭間で悩んでいます。地域で作業療法士として活躍したいけれど、どうしたら実現できるのかが分からない状態です。

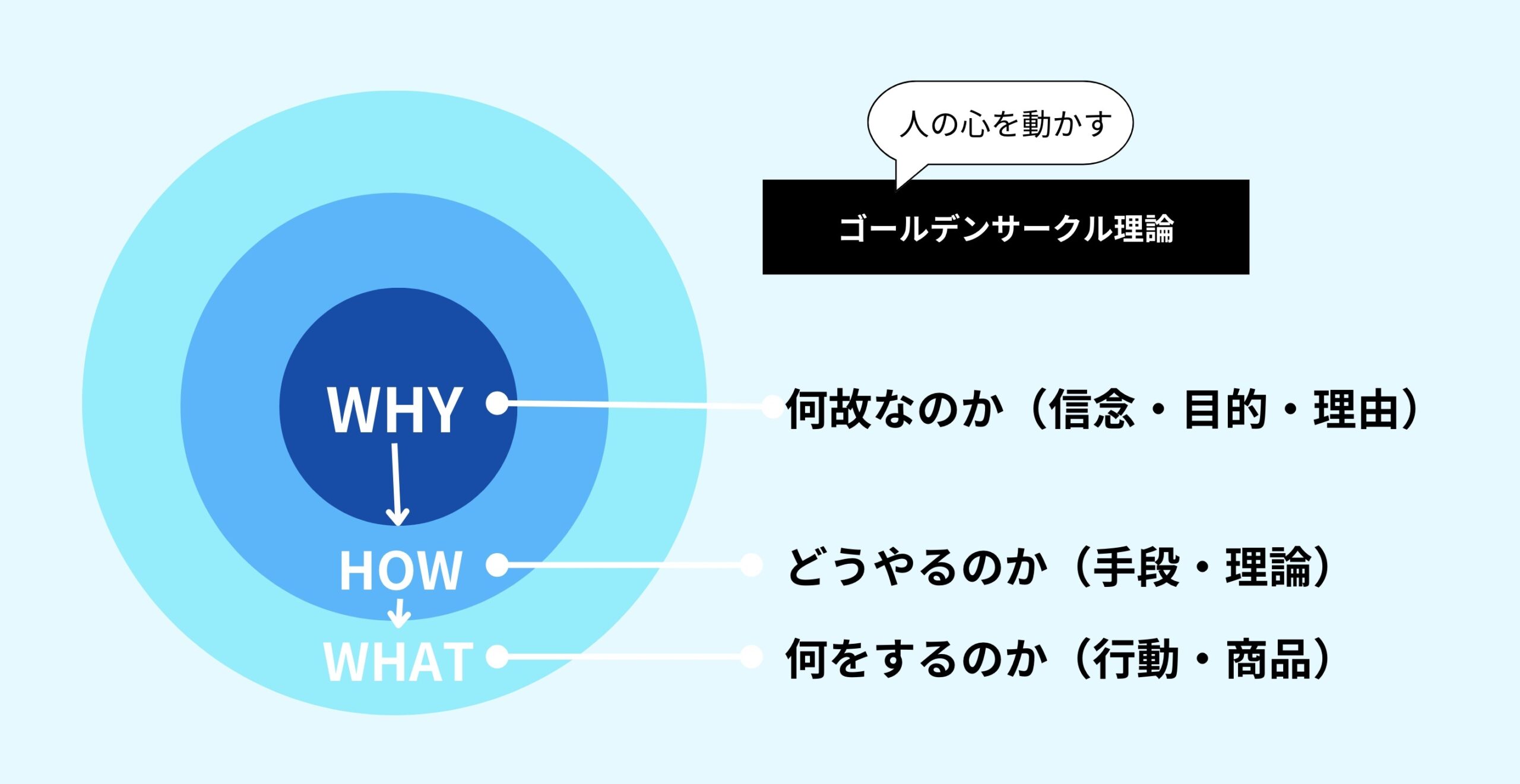

元廣先生 親御さんの考えとして、病院で働くことが良い、地域に出ることが良いと優劣をつける傾向はよくありますね。しかし、キャリアに正解はありません。キャリアに悩んでいる方は、地域で働く(what)やどう働くか(how)に囚われがちです。大切なのは「なぜ地域で働きたいのか」というwhyです。このwhyが明確だと、周りの言葉に揺らぐことは少なくなります。

サイモン・シネック氏のゴールデンサークルでは、whyが中心にあり、この外側にhow、その外側にwhatがあります。まずはwhyを考えることで、キャリアのテーマが見えてきます。それを見つけるためには、過去の出来事を振り返り、感情的な側面を見ていくことです。例えば、体育祭で応援団長になった時の感情や、友達にいじめられた時の気持ちなどを紐解いていくと、点が線になり繋がっていく感覚が得られます。

自分が心から納得し、こうしたいと感じる以外に正解はありません。その状態で親御さんと話せば、しっかりと伝わるはずです。

Aさん whyをどんどん深掘りして人に話す機会を作り、自分のやりたいことを言語化していきたいと思います。ありがとうございました。

トークセッション②:ありたい姿からキャリアを考える

Bさん(理学療法士 1年目)学生時代をコロナ禍で過ごし、勧められた地元の病院へ就職。

司会 それではBさんのセッションに移ります。よろしくお願いします。Bさんはまだ入職して2ヶ月ですが、理学療法士を目指したきっかけや、想いを教えてください。

Bさん よろしくお願いします。理学療法士を志したきっかけは、色々な人と幸せを分かち合いたいという想いからです。自分が怪我をしたことで理学療法士という職業に出会い、この道で多くの人を幸せにしたいと考えました。

元廣先生 「幸せを分かち合う」というキーワードが素敵ですね。もう少し深掘りして、「幸せとは何か」を考えてみましょう。Bさんが考える幸せとは何ですか?

Bさん 僕にとっては、笑顔が絶えないことが幸せです。笑顔がある空間は明るく和やかで、そのような場にいることが好きです。たくさんの笑顔を増やしたいと思っています。

元廣先生 その「たくさんの笑顔」というキーワードをさらに深掘りしましょう。Bさんが幸せにしたい人たちとは誰か、どの範囲なのかを考えると、5年後にどのような理学療法士になりたいかが見えてきます。

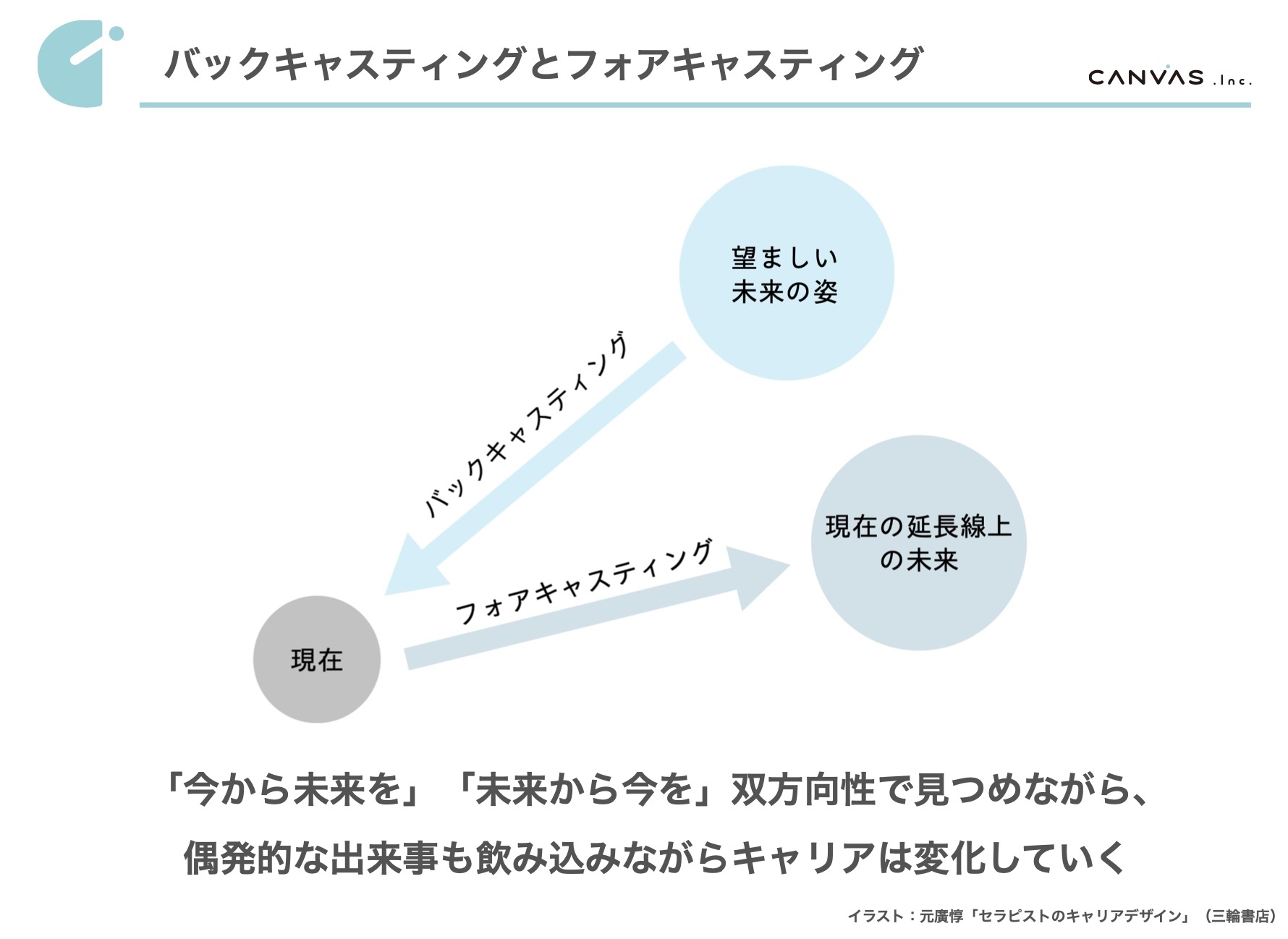

深ぼる方法として「バックキャスティング」と「フォアキャスティング」という考え方があります。自分のなりたい姿から逆算して「今」何すべきなのかを考えていくと、アクションプランが具体的に出てきますよね。

『今から未来を見る』と『未来から今を見る』。そのためには、ありたい姿がちゃんとわかって深掘りができていること、なりたい象が具体的になっていることが大切です。その二つを行き来しながらキャリア形成をしていくということがとても大事なのではないかなと、今お話を聴きながらイメージをしていました。

Bさん ありがとうございます。キャリアを具体的に考える上で重要な、明確な目標設定の方法がわかりました。実際に試してみたいと思います。

元廣先生 22歳や23歳の出来事は偶然の出来事に左右されることも多いです。ありたい姿を強く思い過ぎると、生きる道を狭めてしまいます。オープンマインドで様々な価値観を受け入れることが大切です。キャリアの考え方や理論に縛られ過ぎず、自分自身の芯は持ちながらも、それが変わってもよいという柔軟なスタンスを持っていられるといいですね。

司会 Aさん、Bさんのケースからそれぞれの段階でキャリアの考え方を紐解いていただきました。ありがとうございました。

座談会を通じての学びと気づき

キャリアの時代背景や変化を理解しつつ、自分自身の「なぜそれをしたいのか」という根本的な問いに向き合うことが、キャリアデザインの鍵となることを学びました。今回の座談会で得た知識や気づきを活かし、これからのキャリア形成のお役立てになりましたら幸いです。引用・参考:

■ 元廣さん提供資料:著書「セラピストのキャリアデザイン」より

■ A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives.(Anderson LW&Krathwohl DR., eds.), Allyn and Bacon, 2001

この記事が気に入ったらいいね!しよう

人気記事

- リハビリテーション専門職の「処遇改善」調査結果を発表【リハ専門職3団体】

- 【座談会レポート】海外で働く理学療法士の魅力と苦労

- 産業保健分野で活動したいセラピスト必見!持っていると有利な資格6選

- 資料作成時に活用できる リハビリイラスト集

- 訪問看護における理学療法士等の訪問に、新たな減算

- 企業のメンタルヘルス対策にセラピストは貢献できるか?

- 遠隔心臓リハビリテーション「TeleRehab」 STI for SDGs アワード受賞

- 電子カルテ情報共有サービス、2025年度中 本格稼働へ【厚労省】

- 立って移動できる車椅子「Qolo」筑波大発ベンチャー開発

- 【PT協会】生涯学習制度を見直し「同一カリキュラムコード、高いポイント数へ上書き可能」など

- リハビリテーション専門職の「処遇改善」調査結果を発表【リハ専門職3団体】

- 【座談会レポート】海外で働く理学療法士の魅力と苦労

- 産業保健分野で活動したいセラピスト必見!持っていると有利な資格6選

- 資料作成時に活用できる リハビリイラスト集

- 訪問看護における理学療法士等の訪問に、新たな減算

- 企業のメンタルヘルス対策にセラピストは貢献できるか?

- 遠隔心臓リハビリテーション「TeleRehab」 STI for SDGs アワード受賞

- 電子カルテ情報共有サービス、2025年度中 本格稼働へ【厚労省】

- 立って移動できる車椅子「Qolo」筑波大発ベンチャー開発

- 【PT協会】生涯学習制度を見直し「同一カリキュラムコード、高いポイント数へ上書き可能」など

- もっと見る 省略する

情報提供

皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。

あなたは医療関係者ですか?

ページ上部へ戻る